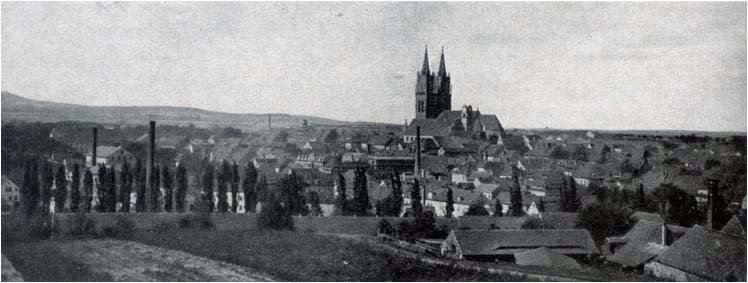

Als Wahrzeichen des sächsischen Tief- und Hügellandes zwischen Elbe und Mulde gilt der

Kollm, und jeder Oschatzer fügt mit Stolz hinzu: und die weithin sichtbaren gotischen Türme der St. Ägidienkirche. Wer sie sah, wird sich ihrer gefreut

haben und der schmucken, freundlichen Stadt, die sie hoch überragen. Man sieht der Stadt mit ihren Breiten, regelmäßigen Hauptstraßen ihr ehrwürdiges

Alter nicht an, und doch sind über tausend Jahre verflossen, seit sie entstanden ist. Trotz der Anlage neuer Zugänge und mancherlei Umbauten hat sich

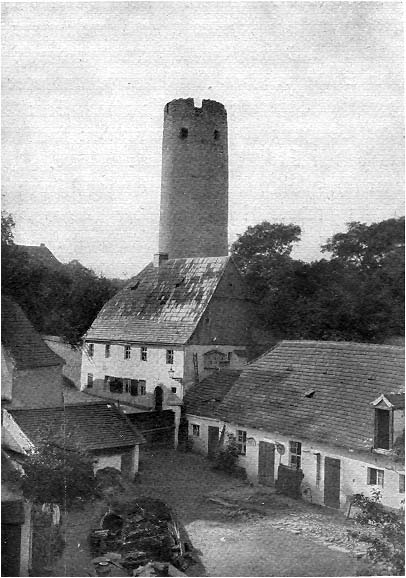

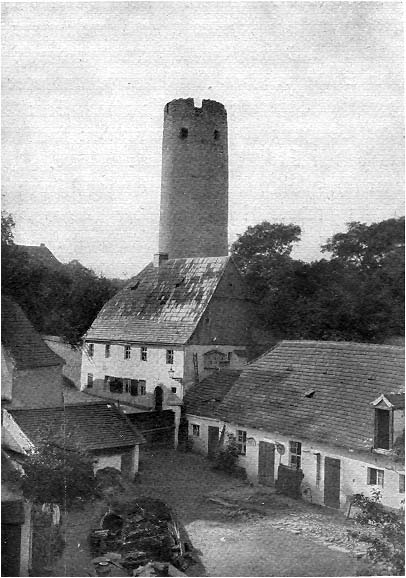

aber die innere Stadt ein altertümliches Gepräge bewahrt und birgt viele Kunstdenkmäler der Gotik und Renaissance. Reste der alten Stadtmauer, des

Stadtgrabens und zweier mächtigen Türme im Zwinger aus den Jahren 1377 und 1479, sowie der zu prächtigen Promenaden mit breiten Gängen von Linden und

Kastanien umgewandelte Wallgraben erinnern daran, daß Oschatz ehemals wohlbefestigt war.

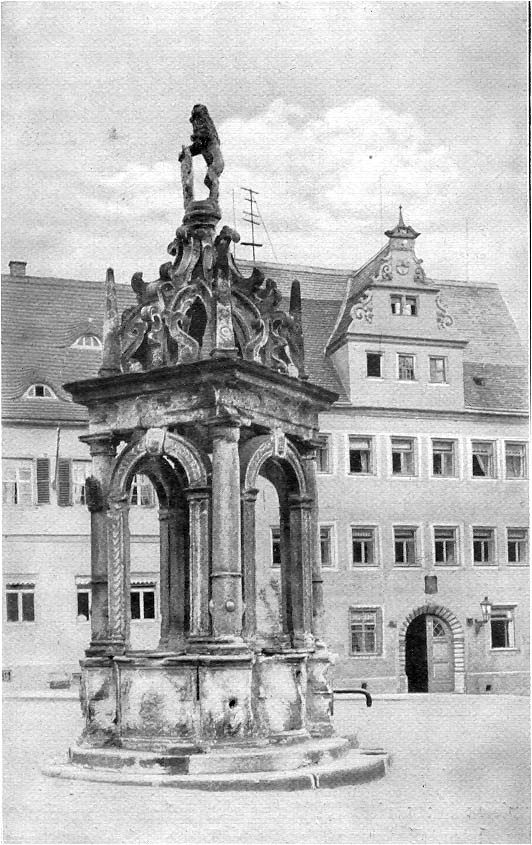

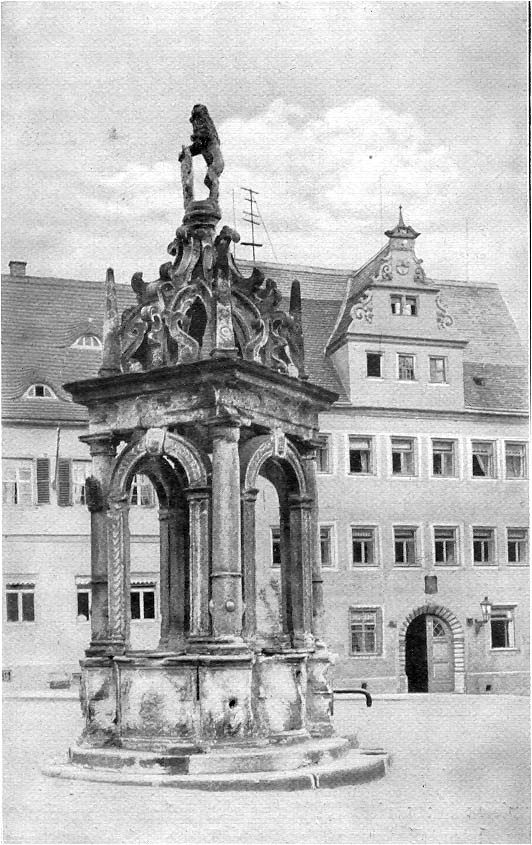

Das schöne, eigenartige Städtebild, das sich dem Beschauer vom Neumarkt aus bietet, wird allgemein gerühmt. Der alte Brunnen ist 1589 vom

Steinmetz Gregor Richter aus Leipzig nach dem Vorbild des goldenen Brunnens daselbst gebaut worden. Die krönende Brunnenfigur, ein Löwe, hält einen

Schild mit dem Städtewappen in der Tatze. Das Rathaus, durch den Brand von 1842 teilweise zerstört, wurde nach dem Plane des großen Baumeisters Semper

wieder aufgebaut und hebt sich mit seinem Renaissancegiebel scharf vom blauen Himmel ab. Hinter der von Linden beschatteten ehemaligen Hauptwache der

Ulanen erheben sich die zwei mächtigen Türme der Stadtkirche.

Der Stolz der Bürger des Mittelalters war ja neben einer hohen Kirche ein prächtiges Rat- oder Kaufhaus. Dieses Rathaus am Markte wurde 1537

bis 1546 erbaut. Den Neubau unterstützte Herzog Georg der Bärtige sehr wesentlich: darum finden sich an der prächtigen Freitreppe die Rundbilder dieses

Fürsten und seiner Gemahlin Barbara nebst allen Wappen seiner Länder. Darunter ist auch das polnische Wappen, seine Gemahlin war eine Tochter des

Polenkönigs Kasimir IV.

Markt mit Rathaus und St. Ägidienkirche, sowie Marktbrunnen

Markt mit Rathaus und St. Ägidienkirche, sowie Marktbrunnen

An die Glanzzeit der Stadt Oschatz erinnert auch die Ratsstube. Die Lage der Stadt an einer uralten,

belebten Heer- und Stapelstraße, der Hohenstraße, begünstigte eine rasche, wirtschaftliche Entwicklung und rief ein gewisses Kulturbedürfnis hervor,

das sich auch in der schönen Ausgestaltung der Innenräume zeigte. Die Ratsstube wurde jedenfalls bei dem großen Brande 1616, der die Stadt bis auf

fünfundzwanzig Häuser zerstörte, stark beschädigt. Die Jahreszahl 1619 an der Vertäfelung weist auf eine Erneuerung hin. Der stimmungsvolle Raum zeigt

reichen Ornamentschmuck; die geschnitzten Deckbalken sind bunt bemalt und vergoldet. Kunstvolle, durchbrochene Tür- und Schrankbeschläge auf roter

Unterlage zeigen die Freude am farbigen Schimmer. Ihrem Stile nach gehört die Stube in die Zeit der Hochrenaissance. Die elliptisch geschlungenen

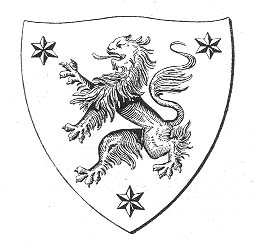

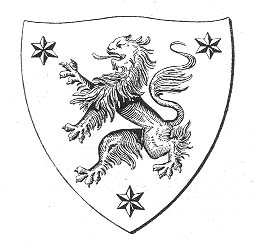

Schneckenornamente über der mit dem Stadtwappen gezierten Eingangstür zeigen schon den Übergang zum Barockstil. Die Stadt führt als Wappen den

schwarzen meißnischen Löwen auf goldnem Schild mit drei roten Sternen. Die Markgrafen von Meißen trugen Oschatz zunächst als Lehen vom Stifte Naumburg,

weshalb die Sterne beigefügt sind. 1884 bis 1885 wurde die Stube unter Steches Leitung stilgerecht erneuert. „ Die Ratssessionsstube ist von um so

höheren künstlerischen Wert, als nur wenige derartige altehrwürdige Räume in unserem Vaterland erhalten sind.“ Eine Tür führt in das feuerfeste

Ratsarchiv, wo neben anderen seltenen Urkunden und Briefen von Luther, Melanchthon, Spalatin, Justus Jonas auch eine Handschrift auf Pergament in

Großfolio in gotischen Buchstaben vom ältesten und berühmtesten deutschen Rechtsbuche, dem Sachsenspiegel, aufbewahrt wird. Die Handschrift stammt aus

dem Jahre 1382.

Im Torbogen des Rathauses hängen die Brüderköpfe. Sie befanden sich früher am Stadthof, dem Marstall, in der Brüderstraße. Man hielt sie

fälschlich für die Köpfe von Friedrich dem Freidigen und Diezmann. Im Laufe der Zeit wurden sie zum Wahrzeichen der Stadt erhoben. Der Rat der Stadt

übte die Gerichtsbarkeit aus. Davon zeugt ein Stein, der sich über der Tür des unterirdischen Gefängnisses im Rathause befand und auch im Schwibbogen

angebracht ist. Das Gefängnis nannte man auch nach der Inschrift des Steines „den schwarzen Sack“. Die Inschrift, eine Stelle aus der Vulgata, lautet:

ESAIE 50 · PONAM · SACCV · OPERIMENTV · EORVM · 1538

= Jesias 50. Ich (kleide den Himmel mit dunkel und) mache seine Decke als einen Sack. Gegenüber hängen die steinernen

Flaschen. Sie stammen aus dem Jahre 1526 und wurden am Pranger zänkischen Weibern zur Strafe an den Hals gehangen. In dem rechts vom Eingange liegenden

Korbpranger, auch Narrenhäuschen genannt, wurden Feld- und Gartendiebe gesteckt. Dieses käfigartige Gefängnis wurde 1532 angelegt. Am Eingange links

steht der Prangerstein mit dem Halseisen. Von Gebäuden am Neumarkte ist noch das Gasthaus zum Stern historisch merkwürdig. Hier kehrte Dienstag nach

Miseric. Dom. im Jahre 1548 Philippus Melanchthon ein. Das Eckhaus an der Hospitalstraße trägt noch die Inschrift „Zum großen Christoph“, nach einem

Bilde, das früher das Haus zierte und darstellte, wie Christopherus das Christkind durch den Fluß trägt. Das alte Amtshaus, erkenntlich an dem

zierlichen Giebel, wurde vom Kurfürsten Johann Georg I. nach dem Brande von 1616 erbaut.

Das Gasthaus zum Schwan, wohl eins der ältesten Gebäude mit gewaltigen Mauern und Türen mit Spitzbogen, war früher das Absteigequartier der

Landesherrschaft, als noch die Poststraße durch Oschatz führte. An einem Eckstein steht die Jahreszahl 1591. Am Altmarkte blieb bei dem großen Brande

von 1616 das Gasthaus zum weißen Roß als erstes von fünfundzwanzig Häusern stehen. In einem Unterziehbalken der altertümlichen Gaststube ist die

Jahreszahl 1564 eingeschnitten. Am 19. April 1813 stieg im Gasthaus zum Löwen Goethe auf seiner Reise von Leipzig nach Teplitz ab. In der Zeit

zwischen dem Mittagessen und der Weiterreise um drei dichtete er die Parodie: „Gewohnt, getan!“ Sie beginnt: „ Ich habe geliebt, nun lieb' ich erst

recht!“

Die schöne St. Ägidienkirche wurde nach dem Entwurfe des berühmten Nürnberger Baumeisters Heideloff im gotischen Stile 1846 bis 1949 erbaut, da

sie durch den großen Stadtbrand im Jahre 1842 fast bis auf die Mauerns zerstört worden war. Die durchbrochenen kunstvollen Türme haben eine Höhe von

fünfundsiebzig Metern. Auch die innere Einrichtung des Gotteshauses ist nach Heideloffs Angaben im gotischen Stil ausgeführt, wie der prächtige Altar

und die Kanzel, Gestühle und Emporen zeigen. Der Triumphbogen ist durch Professor Hermann aus Berlin mit einem herrlichen Freskogemälde, der

Bergpredigt, geschmückt worden. Nach dem Entwurfe des Direktors der Dresdner Gemäldegalerie, Julius Hübner, sind die fünf Fenster des Altarchores mit

farbenprächtigen Glasmalereien verziert. Die äußeren Fenster stellen Jesus im Temple und die Segnung der Kindlein dar. Professor Ludwig Otto in Dresden

alte zwei Fenster im Schiff. Das Lutherfenster mit dem Reformator, zur Rechten ein römischer Kardinal, zur Linken Kurfürst Friedrich der Weise. Das

zweite Fenster zeigt den lehrenden Apostel Paulus, umgeben von zwei Kriegern.

Das schöne Gewölbe der Kloster- oder Marienkirche blieb unversehrt, als die Hussiten 1429 um Weihnachten die ganze Stadt und das

Minoritenkloster mit Feuer verwüsteten. Im Jahre 1903 entdeckte man beim Umbau des Archidiakonats in der St. Elisabethkapelle Freskomalereien, deren

Entstehung um das Jahr 1410 fällt. Der Stifter der Kapelle ist Nikolaus Homut, ein Oschatzer, der Domherr in Wurzen war. Von den Bildern sind die

Verkündigung der Geburt Jesu, Petrus und Paulus, St. Nikolaus und der Stifter Homut am trefflichsten in den alten Farben erhalten. In der gotischen

Gottesackerkirche, die 1587 geweiht wurde, ist der gotische Flügelaltar kunstgeschichtlich bemerkenswert.

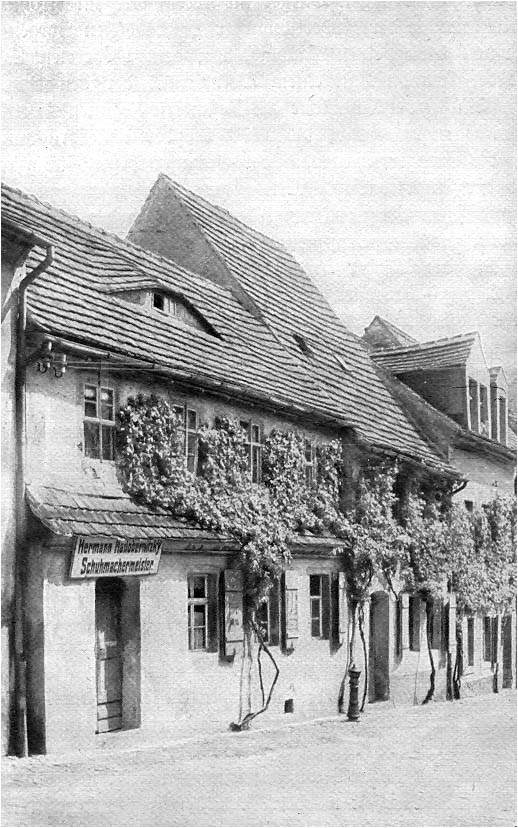

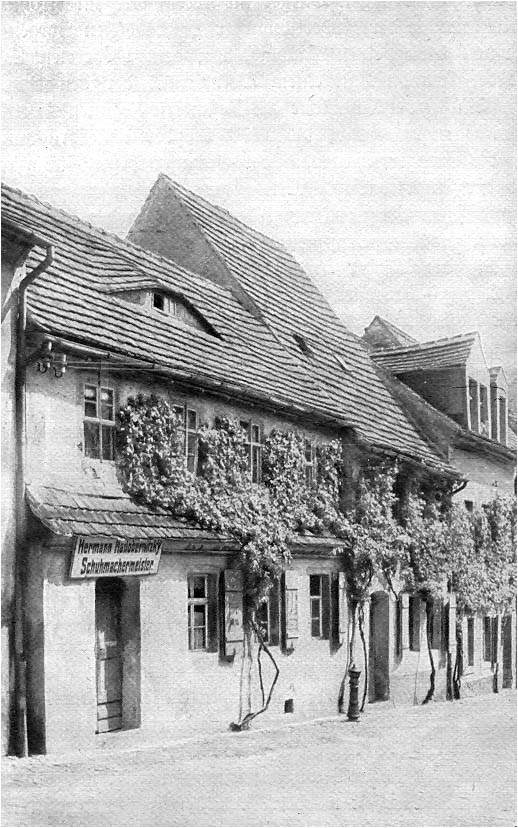

Trotz der Verheerungen durch große Brände und Kriege ist Oschatz nicht arm an Kunstdenkmälern vergangener Zeiten. Ein Rundgang durch die Stadt

bietet namentlich in den älteren Teilen recht prächtige Kleinstadtbilder, man sieht auch alte Bürgerhäuser mit Rundbogentoren und muschelbedeckten

Sitzen, schön geschnitzte Haustüren und allerlei Inschriften.

Zur Hebung des geschichtlichen Sinnes und des Interesses für die heimischen Kunstwerke der Vorfahren hat der Verein für Orts- und Volkskunde

erfolgreich gewirkt. Durch Forschen und Sammeln, durch Bild und Schrift sucht er die städtischen und vaterländischen Geschichtsquellen zu erschließen

und dafür zu sorgen, daß die Zeugen der denkwürdigen Vergangenheit der Stadt Oschatz und der engeren Heimat der Mit- und Nachwelt erhalten bleiben. In

der Sammlung, die übersichtlich geordnet in zwei großen Zimmern des alten Schulgebäudes Platz gefunden hat, wird der Besucher noch viele Erinnerungen

aus alter Zeit der Stadt Oschatz und seiner Umgebung finden, denn sie enthält in ihren vier Abteilungen: Urgeschichte, Volkskunde, Ortsgeschichte und

Innungswesen viele interessante und wertvolle Altertümer. An dem Gebäude ist eine Bronzetafel angebracht mit den Bildnissen der Komponisten M. Carl

Gottlieb Hering, Konrektor in Oschatz und dessen Sohn Karl Eduard Hering (geb. 13. Mai 1807 in Oschatz). Die Klavierschule des ersteren (gedruckt bei

Oldecop in Oschatz) erwarb ihm einen klangvollen Namen in der Musikwelt ganz Europas, denn sie wurde in Frankreich, in der Schweiz, in Österreich und

in Dänemark nachgedruckt. Er ist auch der Komponist mehrerer zu wahren Volksliedern gewordenen Kinderliedern. Das Weihnachtslied „Morgen, Kinder,

wird's was geben“, sowie „Hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf Galopp“, werden noch heute von der Kinderwelt gern gesungen.

K.E. Hering, der als Domorganist und Musiklehrer am Landständischen Seminar in Bautzen wirkte, machte sich verdient durch Veranstaltungen

unentgeltlicher Volkskirchenkonzerte. Beim Lausitzer Musikfest 1865 erhielt sein tiefempfundenes Abendlied den Preis. Von seinen sangbaren

Männerchören ist besonders das große Chorwerk „Die Weihnachtsnähe“ zu nennen.

Die Musik pflegte man schon im frühen Mittelalter, denn zur Unterstützung des Choral- und Meßgesanges bestand eine Kalandbrüderschaft. Zur

Zeit der Reformation entstand daraus die Kantorei. Nachweislich ist die Oschatzer eine der ältesten, sie wurde vom Superintendent Buchner 1540 aus dem

alten Kaland gebildet und pflegte an Festen die mehrstimmige Figuralmusik mit großem Fleiß. Ihre Auflösung erfolgte 1857, infolge der Kriegs- und

Zeitverhältnisse war das musikalische Streben verlorengegangen. Schon 1818 hatte man sich entschlossen, die geistliche Figuralmusik auf sich beruhen

zu lassen. Der lustige Kantoreischmaus war die Hauptsache, auch die Motette während der Mittagstafel fiel weg, denn man machte, wie es im Kantoreialbum

heißt, „vielfach die Erfahrung, daß die Tischgesellschaft die Vorträge des Aufwärters höher als die des Kantors, die Braten den Kantaten, das Schlingen

dem Singen vorzog“.

Dem Bildungsbedürfnis entsprach eine in dieser Zeit blühende lateinische Stadtschule mit tüchtigen Lehrern, die oft einen ehrenvollen Ruf nach

auswärts erhielten. Ein ehemaliger Zögling der Oschatzer Schule war Joh. Rhenius, der Verfasser des Donat, einer lateinischen Sprachlehre, die als

geschätztes Schulbuch sehr lange verwendet wurde. Der berühmte Professor der Geschichte Böhme in Leipzig legte den Grund zur Wissenschaft in dieser

Schule, und Professor Eichstädt in Jena, ein Mitarbeiter Goethes, war ein Oschatzer Kind.

Oschatz gehört aber auch zu den wenigen Städten, die schon im vierzehnten Jahrhundert eine Schule hatten, vielleicht war sie als Pfarrschule

noch älter. Zur Zeit der Reformation wurde die Jungfrauen- oder Maidlinschule aufgerichtet, die in der Elisabethkapelle, später in der am schönen

Renaissancetor kenntlichen Kirchnerwohnung ihre Schulstube hatte.

Volkskindergarten Untere Promenade

Volkskindergarten Untere Promenade

Der ursprüngliche Name der Stadt ist ozzec = Holzhau, von drjewo = Holz und sec = Hau. So steht er auf

dem ersten dreieckigen Stadtgerichtssiegel, das einer Urkunde vom Jahre 1253 angehängt ist. Die Schreibung des Stadtnamens unterlag den verschiedensten

Veränderungen. Der Stadtchronist Hoffmann führt zwanzig an. 1346 wurde zum ersten Male und seit 1564 stets Oschatz geschrieben. Die Bildung dieser Form

schreibt man den eingewanderten flämischen Tuch- und Leinewebern zu, die, wie der Chronist Hoffmann berichtet, nach niederländischer Weise das e wie a

sprachen.

Die Stadt stand bis zu Kaiser Heinrich IV. unter kaiserlicher Oberhoheit. Eine Urkunde vom 31. März 1065, nach der dieser Kaiser dem Bischof

Eberhard von Naumburg zwei Städte, Grimma an der Mulde und Oschatz im Gau Daleminzi schenkt, hat sich als eine grobe Fälschung des dreizehnten

Jahrhunderts erwiesen. Das Stift Naumburg wollte die Lehnshoheit über diese Städte gegenüber den Markgrafen von Meißen dadurch begründen. Damals

gingen viele kaiserliche Güter und Rechte auf diese Weise verloren; denn der Kaiser war erst vierzehn Jahre alt, aber schon für volljährig erklärt. Es

ist zwar eine echte Urkunde, die in der kaiserlichen Kanzlei 1060 bis 1064 ausgestellt wurde, aber nur die Schenkung eines Dorfes Teitzig an der Mulde

betraf. Auf der Rückseite des Dokuments vergaß man den Namen zu tilgen, und so ließ sich die Fälschung erweisen. Die Urkunden der Stadt reichen bis

ins dreizehnte Jahrhundert. Die Stadtgeschichte hat aber einen schweren, wie es scheint, unersetzlichen Verlust erlitten durch Abhandenkommen des

ältesten Stadtbuches. Oschatz konnte sich rühmen, das älteste sächsische Stadtbuch zu besitzen. Der erwähnte Chronist Hoffmann hat es noch zu seiner

wertvollen Chronik von Oschatz und der noch vorhandenen handschriftlichen Urkundensammlung genutzt. Es war 1321 angelegt und enthielt ältere Einträge

von 1317 an. Dieses Stadtbuch ist seit seiner Benutzung durch Hoffmann 1813 und Hasche 1817 vollständig verschollen. Alle Versuche, diese für die

Geschichte der sächsischen Städtebücher höchst wichtige Handschrift aufzufinden, sind bis jetzt gescheitert. Schon 1589 wird sie von Petrus Albinus

als oschizense chronicon manuscriptum in seiner Meißnischen Land- und Bergchronica erwähnt. Das erhaltene zweite Stadtbuch gehört zu den

reichhaltigsten sächsischen Städtebüchern. Es schließt sich unmittelbar an das erste an und reicht von 1467 bis 1500.

In Oschatz erscheint seit 1300 ein Rulico scriptor, seit 1317 ein Albertus criptor, es sind die frühesten mit Namen bekannten Stadtschreiber

unseres Landes.

Wechselvoll waren auch die Geschicke der Stadt im Laufe der Jahrhunderte seit ihrer Entstehung.

Nach Unterwerfung der Daleminzier gründete Heinrich I. an wichtigen Flußübergängen zur Sicherung seiner Herrschaft Burgen. Der Bezirk um jede Burg

wurde von einem Burggrafen verwaltet. Oschatz war ein solcher Burgwartbezirk, und nach örtlicher Überlieferung krönte eine Burg die Anhöhe am rechten

Döllnitzufer, wo eine uralte Straße nach Grimma zu durch eine Furt der Döllnitz führte. Zur Ansiedlung war das sumpfige Gelände, der hintere Brühl,

schon wegen der vielen Überschwemmungen nicht geeignet. Als später döllnitzabwärts aus denselben Gründen ein besserer Übergang über die Döllnitz

hergestellt und die Straße verlegt wurde, entstand der Ort ozzec, in dem später der markgräfliche Vogt wohnte, auf den das Burgwartsrecht überging.

Hier lag die sorbische Siedlung Praschwitz, die im ältesten Stadtbuche auch Bratitz genannt wird. Der Chronist Hoffmann deutet den Namen als einen Ort,

wo die Daleminzierr ihre Götter um Rat fragten, wenn sie eine wichtige Unternehmung vorhatten. Die Feldflur Praschwitz gehört heute größtenteils der

Kirche, das ganze Stadtgebiet liegt in dieser Mark. Die Unterstadt wird durch den langgestreckten Altmarkt gebildet, der wohl der Ausgangspunkt der

Besiedlung gewesen ist. Er war bereits vorhanden, ehe die mehr planmäßige Oberstadt mit dem Neumarkt und den ihn umgebenden regelmäßigen Straßen

erfolgte. So geht Oschatz auf eine doppelte Anlage zurück, die jedoch eine rechtliche Einheit bildeten und innerhalb des Mauerrings lagen. Aus der

hohen Lage und der ringartigen Geschlossenheit des Gebietes an der Kirche schließt man auf eine burgartige Befestigung dieses Teils. Hier liegt außer

der Kirche auch das alte Rathaus, der spätere Schleinitzer Hof, der dann als Siegelhaus der Tuchmacher diente. Die schweren Tonnengewölbe und mächtigen

auern weisen auf das frühe Mittelalter hin. Mit dem Burgwartsbezirk fiel auch der Sprengel des Erzpriesters zusammen, der hier ebenfalls seine Wohnung

hatte. Die Kirche von Oschatz war erst die einzige das ganzen Sprengels, zu der sich alle Ortschaften hielten, bis für sie eigene Kapellen oder

Pfarrkirchen gestiftet wurden. Der geistliche Sprengel umfaßte elf deutsche Ortschaften und zweiundzwanzig sorbische Niederlassungen.

Freitreppe mit Rathaus. Erneuert 1889

Freitreppe mit Rathaus. Erneuert 1889

Das Schicksal der Stadt war eng mit dem des angestammten Wettiner Fürstenhauses verknüpft. Die Bürger

trugen Leid und Freud, Nit und Tod mit den Fürsten. Diese aber erwiesen ihnen viele Wohltaten und widmeten der Stadt ihre besondere Fürsorge. Von

Krieg, Teuerung, Pest und Brand, aber auch von frohen Festen und frommer Sitte weiß die Geschichte zu berichten.

Die Befestigung mit

Mauern, Toren und Türmen verdankt die Stadt Otto dem Reichen, so daß die Franziskanermönche zu Brandenburg zweiunddreißigtausend Mark Silber zu zahlen

verspricht und darum mehrere Orte, darunter auch Oschatz verpfändet. Der Markgraf war den Brandenburgern bei Großenhain in die Hände gefallen und saß

in Tangermünde als Gefangener. Friedrich der Freidige förderte den Bau der Kirche durch Verehrung von Reliquien, die Anlaß zu vielen Wallfahrten gaben,

wodurch die Stadt große Einnahmen erwuchsen. König Adolph von Nassau eroberte sein Land, |

|

Oschatz mußte sich dessen Statthalter, dem Grafen Heinrich von Nassau ergeben. Der

geflüchtete Markgraf tauchte wieder auf, als Adolph gegen Albrecht von Österreich zog. Der Statthalter fiel mit seiner zahlreichen Begleitung auf dem

Ritt von Döbeln nach Oschatz im großen Forst bei Oschatz dem Waffenbruder Friedrichs, dem Ritter Ullrich von Maltitz in die Hände. Er mußte sich durch

Auslieferung mehrerer fester Städte lösen, darunter war auch Oschatz.

Marktbrunnen, altes Rathaus

Die fortwährenden Geldnöte der Fürsten benutzte die Stadt und brachte nach und nach gar manche Rechte und

Freiheiten an sich.

So verstattete Wilhelm I. den Bürgern von allen Wagen, die durch Oschatz fuhren, Pflastergeleite und Wagengeld zu nehmen. Er erlaubte ihnen

auch einen Jahrmarkt am St. Ägidiustage und belehnte sie mit Zöllen. Um der Stadt nach zur Zerstörung durch die Hussiten wieder aufzuhelfen, gestattet

ihnen der Kurfürst Friedrich der Sanftmütige, den Fastenmarkt abzuhalten. Wegen der Erbteilung mit seinem Bruder Wilhelm kam es zu dem verheerenden

Bruderkriege. Die wilden böhmischen Söldner Wilhelms hausten in dem emporgeblühten Oschatz übel und verbrannten hundert Häuser. Doch erholte sich die

Stadt schnell von allem Unglück. Unter Ernst und Albert erhielt sie erblich die Obergerichte gegen Pacht, und die Verbindung zwischen Amt und Rat wurde

gelöst. Die Stadt übte nun selbst die niedere und obere Gerichtsbarkeit über Hals und Hand aus. Georg der Bärtige hatte eine besondere Vorliebe für

Oschatz. Die Stadt nannte er seinen Schatz – seine Schatzkammer, denn sie half ihm oft mit Geldvorschüssen aus.

Alter Mauerturm an der Fronfeste

Der Einführung der Reformation setzte er großen |Widerstand entgegen und ließ an den Kirchtüren den

Befehl anschlagen, daß sich niemand zu Luthers Lehre wende. Die Bürger ließen aber ihre Söhne in Wittenberg studieren, viele nahmen in den nahen

Kirchen des Kurfürstentums das Abendmahl, auch der Rat hing der neuen Lehre an. Da sagte der Herzog von Oschatz: „ Er hätte diese Stadt allzeit gut

katholisch befunden, auch vor seinen Schatz gehalten. Nun aber Luther sie aufgewiegelt, wäre es ihm leid, daß soviele Leute mit ihm in die Hölle fahren

sollten!“ Mehrere Familien wurden vom Herzog Stadt- und landesverwiesen. An diese ist gerichtet: „ Dr. Martin Luthers Trostbrief an die Christen aus

Oschatz, die von Herzog Georgen des Evangelii willen verjagt worden. d.d. 20. Jan. 1533.“ Geistliche und Lehrer ließ der Herzog ins Gefängnis setzen,

doch breitete sich die neue Lehre immer mehr aus. Heinrich der Fromme führte dann in Oschatz die Reformation durch. Bei Aufhebung des Klosters erhielt

es die Stadt mit der Klosterkirche und vier Mönchshölzern vom Kurfürsten Moritz gegen eine geringe Kaufsumme. Sein Vogt Jobst Riegel in Oschatz meldete

ihm die Besetzung Wurzens durch den Kurfürsten Johann Friedrich dem Großmütigen, das beiden Kurfürsten gemeinsam gehörte. Da bot sich den Bürgern ein

großartiges kriegerisches Bild, denn der Herzog Moritz musterte zehntausend Mann Fußvolk und fünfhundert Reiter auf der Viehweide und zog gegen den

Kurfürsten, der bei Grimma stand. Durch Philipp von Hessen kam ein Vergleich zustande. Scherzweise wird der unblutige Zwist der „Fladenkrieg“ genannt,

da die Krieger nun zum Osterfest in Ruhe ihre Osterfladen verzehren konnten.

Im schmakaldischen Kriege hatte sich die Stadt ohne Not dem Marschall des Kurfürsten, Heinrich von Schönberg, ergeben, der vor Oschatz mit

dreihundert Reitern erschienen war. Moritz bedrohte deshalb die Oschatzer mit Leibesstrafen und Schleifung der Stadt, wenn sie ihre Stadt nicht besser

bewahren würden. In einem Schreiben an seine Städte stellte er das Benehmen der Oschatzer als böses Beispiel hin. Bei Verlust von Leben und Gut verbot

er, sich auf schlichtes Berennen und drohen zu ergeben. Die Bürger von Oschatz mußten die vom Kurfürsten aufgelegte Steuer an Moritz abliefern, obwohl

der Marschall drei Geiseln mitgenommen hatte. Da erschien der Kurprinz mit seinem Heerhaufen, mit allerlei Sturmgerät und schwerem Geschütz und

belagerte die Stadt. über fünf Wochen wehrten sich die Bürger wacker, dann mußten sie sich ergeben. Die Stadt sollte sechstausend Gulden Brandschatzung

zahlen, doch auf Fürbitte des Superintendenten Buchner, der den Kurprinzen von Torgau her kannte, wurde die Summe auf die Hälfte ermäßigt und die

Geiseln kamen frei, ein Bürger war in der Gefangenschaft gestorben. Am Hospitaltore wurde eine fünfunddreißig Pfund schwere Geschützkugel ausgegraben,

die wahrscheinlich aus der Zeit dieser Belagerung stammt.

Die Stadt hatte schöne innahmen, besonders nach dem ihr Christian I. das Hauptgeleite verschrieben hatte. Damals stand die Tuch- und

Leineweberei und Bierbrauerei in großer Blüte. In einem Jahre wurden über viertausend Tuche hergestellt. Es war die fünftgrößte Stadt im Lande und

zählte dreitausendfünfhundert Einwohner. 1616 aber zerstörte ein großer Brand die Stadt mit Kirche und Rathaus, vierhundertvierundvierzig Häuser lagen

in Asche. Der Kurfürst Johann Georg I. erließ den Bürgern die Steuern und schenkte der Stadt tausend Gulden und viertausend Stämme zum Bau der Häuser.

Bald begann der verhängnisvolle Dreißigjährige Krieg. Von Schweden und Kaiserlichen wurde die Stadt gebrandschatzt und ausgeplündert, die Stadtgüter

wurden verwüstet und das Vieh weggetrieben.

Alte Bürgerhäuser, Breite Straße

Von den fünfhundertvierundvierzig Häusern waren dreihundertsechsundzwanzig zerstört und fünfzig

hatte keine Wirte. Das Elend erreichte den Gipfel, als wiederholt die Pest ausbrach und zweitausend Personen dahinraffte. So geriet die einst blühende

Stadt gänzlich in Verfall, der Wohlstand war aufs tiefste erschüttert, ja sie kam durch den Wiederaufbau der städtischen Gebäude und durch die

Kriegslasten in so bedeutende Schulden, daß der Konkurs ausbrach, trotzdem die Stadtgüter veräußert wurden.

Im Siebenjährigen Kriege wurde die Stadt vollends ausgesogen. Sie sollte Lieferungen leisten und Kontributionen zahlen, obwohl Handel und

Verkehr stockte. Als sie neuntausend Taler schuldig war, aber nicht imstande zu zahlen, da büßten der Rat und die wohlhabendsten Bürger im Arrest, nur

ein Strohlager war ihnen gestattet. Endlich machte der Hubertusburger Friede diesen Sorgen ein Ende.

Der Kurfürst berief einen Landtag, um dem verheerten Lande zu helfen. Oschatz erhielt die Erlaubnis zu einem Wollmarkte, der den Erwartungen

jedoch nicht entsprach. Auch zwei Bataillone des Infanterie-Regiments Prinz Max wurden nach Oschatz in Garnison gelegt, die 1790 bei der Unterdrückung

der Bauernunruhen gegen die Gutsherrschaften in der Oschatzer Gegend tätig waren.

Während der Napoleonischen Kriege hatte Oschatz viel zu leiden unter dem Druck der französischen Einquartierungen, lag es ja an der

Heeresstraße Leipzig - Dresden, auf der gewaltige Truppenmassen hin- und hermarschierten. So ist es kein Wunder, daß die Bürger verarmten und die

Stadt gänzlich herunterkam. Als1839 die Leipzig-Dresdner Eisenbahn eröffnet wurde, legte sie den Fracht- und Postverkehr völlig lahm. 1842 war für die

Stadt des Schreckens- und Trauerjahr. Ein gewaltiger Brand zerstörte die Stadt gänzlich. Das Unglück erregte allgemeine Teilnahme. Doch verloren die

Bürger den Mut nicht. Bald blühte neues Leben aus Schutt und Asche empor. Unter großen Opfern (die den Stolz der Bürger nach solchem Schicksal

begreiflich erscheinen lassen) wurden die herrlichen Türme der Stadtkirche, das Rathaus und die Bürgerhäuser wieder aufgebaut. Doch lagen die

Erwerbsverhältnisse so sehr danieder, daß im Landtage beantragt wurde, Oschatz aus der Klasse der Mittelstädte in die der Kleinstädte zu versetzen.

Diese Angelegenheit erregte das größte Aufsehen in ganz Sachsen. Man glaubte nicht, daß die Stadt durch die Eröffnung der Eisenbahn und den Brand so

gelitten habe. Der Landtagsabgeordnete Sommer forderte die Regierung auf. für die Stadt einzutreten, außer einem Almosen von fünfhundert Talern habe

sie in ihrer Not nichts erhalten. Man versprach der Stadt eine Garnison, Aufhelfung der Tuchmanufaktur und das Bezirksgericht. Auf Anregung des

Gewerbevereins wurde Oschatz später wieder in die Reihe der Mittelstädte zurückversetzt. Da in der Stadt die Bedingungen zur Weiterentwicklung

vorhanden waren und die Versprechungen der Regierung zumeist erfüllt wurden, erholte sich die Stadt allmählich, doch ist sie in bezug auf Einwohnerzahl

und Gewerbebetrieb von vielen Städten Sachsens überholt worden. Von den früher so zahlreichen Gerbereien sind nur noch zwei in Betrieb. Die

Bierbrauerei hat ganz aufgehört (ehemals war das Oschatzer Bier auf der ganzen Hohenstraße rühmlichst bekannt, was schon Petrus Albinus in seiner

Meißnischen Chronik erwähnt). Die einst so blühende Tuchmacherei ist ganz eingegangen, und die letzte Tuchfabrik wurde im Weltkriege stillgelegt. Auch

die Hauptindustriezweige der Stadt, die Filz- und Schuhwarenfabrikation, die Wagenfabrikation und die Erzeugung von Woll- Häkel- und Filetwaren haben

im Weltkrieg stark gelitten. Die Not der schweren Zeit teilt Oschatz mit allen anderen Städten, Wohnungsnot, Erwerbslosigkeit, riesenhafte Schuldenlast. Aufhören der Bautätigkeit.

Aus der Entwicklung der Stadt sehen wir, wie die alten mit neuem Mut und neuen Mitteln tatkräftig zu solchen Fortschritten trotz alles

Unglücks kamen. Die Geschichte der Stadt gibt uns so ein tiefes Verständnis ihrer Gegenwart und den festen Willen für die Zukunft im Gemeinsinn und

Opferwilligkeit unsern Vorfahren nicht nachzustehen und das Aufblühen der Stadt mit allen Kräften zu fördern.

Wegen der bequemen Eisenbahnverbindung durch die Hauptlinie Leipzig - Dresden und seiner gastfreundlichen Bürgerschaft wird Oschatz von

Verbänden und Vereinen gern als Tagungsort gewählt. Auch viele Fremde besuchen die freundliche, gartenreiche Stadt mit ihren schönen Schmuckplätzen,

die der Verschönerungsverein nebst dem prächtigen Stadtpark mit tatkräftiger Unterstützung der städtischen Körperschaften anlegte.

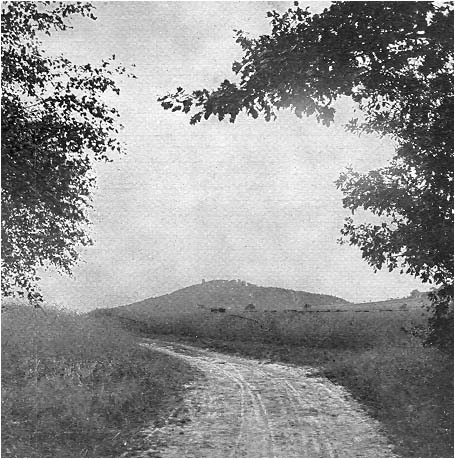

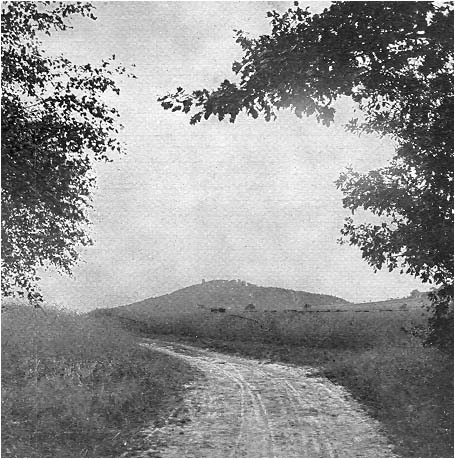

Der Kollmberg vom Stadtwald (Butterweg) aus

Im Stadtpark wechseln große Rasenplätze, von bunten Blumenbeeten und schönen Baumgruppen

geziert, mit Laub- und Nadelwald ab. Die Sträucher und Wege zeugen von einer sorgfältigen Pflege der Parkanlagen. Inmitten des Parkes liegt auf einer

Anhöhe das Restaurant „Zum Weinberg“ mit schattigem Garten. Von hier aus genießt man einen prächtigen Blick auf das Döllnitztal und auf die Stadt. In

der Ferne erhebt sich inmitten dunkler Wälder der Kollm, der wegen seiner umfangreichen Aussicht von nah und fern besucht wird.

Auf dem Friedhofe des Dorfes Kollm steht eine zehn Meter im Umfang messende, wohl tausendjährige Linde, wo die Markgrafen von Meißen 1185 bis

1259 ihre Landdinge abhielten. In einer Urkunde von 1200 unter Dietrich dem Begrängten heißt es: „dise ding sind geschehen in unserm ubirsten palas zu

colmitz“. Das untere Palatium war gewiß das nach Oschatz zu liegende wüste Schloß Osterland. Nach den Ruinen ist es ein gewaltiger Bau gewesen, den

nur ein mächtiger Fürst errichten konnte. Der innere Hof ist vierhundertzwanzig Quadratmeter groß. Im Grundriß mißt die Burg fünfundvierzig mal

fünfunddreißig Meter, der Vorbau achtzehn mal zehn Meter. Die Ausgrabungen, die noch nicht beendet sind, haben ergeben, daß da Schloß weit größer ist,

als Preusker und andere annahmen. Unter den Funden, die in der ortskundlichen Sammlung zusammengestellt sind, ist, neben Brakteaten Dietrichs des

Bedrängten und Heinrichdes Erlauchten und anderem mehr, ein Brakteatenstempel des letzteren Fürsten wohl der wichtigste. In Deutschland sind bis jetzt

nur neun Stück bekannt. Wegen Mangel an Urkunden ist die Geschichte des Schlosses in Dunkel gehüllt. 1387 wird es aber schon „wüstes Steinhaus“

genannt.

Vom Aussichtsturm des Kollm, dem Albertturm, erblickt man nach Osten zu im dunlen Wald diese Ruine. Weiterhin sieht man die Türme von Oschatz,

Riesa, die Elbe bei Gohlis, Strehla mit Kirche und Schloß. Nördlich liegt die Dahlener und Sitzenrodaer Heide und Torgau. Nach Westen ist außer den

Hohburger Bergen und Wurzen auch Leipzig mit dem Völkerschlachtdenkmal sichtbar. In der Wermsdorfer Heide liegen in der Nähe des Horstsees die

Schlösser Wermsdorf und Hubertusburg. Im Süden erhebt sich der Rochlitzer Berg und das Schloß Augustusburg, südöstlich wie ein dünner Stift die

Halsbrücker Esse. In weiter Ferne begrenzt das Erzgebirge den Gesichtskreis.

In der wohlangebauten Ebene und im welligen Hügelland, das man vom Kollm übersehen kann, liegen oft in stattlichen Parks über dreißig

Rittergüter und Herrensitze, meist ehemalige Wasserburgen, oft adligen Geschlechtern gehörig, deren Vorfahren zum Landtag nach dm überall sichtbaren

Kollm ritten, der das Oschatzer Land beherrscht.

Es soll nicht mit groben Händen an dem Teuersten und Heiligsten gerührt werden, was ihr auf Erden besitzet. Von dem, was ihr von eurer

Heimat wißt und was ihr von ihr haltet, soll kein Stücklein weggenommen werden: es soll nichts an ihr genörgelt und geschulmeistert werden.

[Prof. Woerl, München]

|

![]()

Blick auf Oschatz von Osten

Blick auf Oschatz von Osten Markt mit Rathaus und St. Ägidienkirche, sowie Marktbrunnen

Markt mit Rathaus und St. Ägidienkirche, sowie Marktbrunnen

Volkskindergarten Untere Promenade

Volkskindergarten Untere Promenade

Freitreppe mit Rathaus. Erneuert 1889

Freitreppe mit Rathaus. Erneuert 1889